顧客が中国で製品を量産するために必要な半導体・電子部品を現地で提供社内のあらゆるデータをkintone上で部門を越えて管理・共有する

菱洋エレクトロは半導体とITシステム関連製品の販売全般を手掛け、中華圏、東南アジアを中心に中国、シンガポール、タイ、インドに拠点を構えグローバルに事業を展開する。香港や台湾に加え、中国大陸は上海現地法人、そして大連、深センに事務所を設けている。2003年開設の菱洋電子(上海)有限公司は半導体とITシステム関連製品の両事業を手掛け、設立当初は2億円だった売上は2014年のピーク時には70億円にまで成長し、着実に事業を拡大してきた。その規模拡大の一方、特に半導体事業では日系企業を主な顧客とする競合の商社も多く、社内業務効率による顧客サービス向上が喫緊の課題となっていた。なかでも、日本に比べるとジョブホッピングが当たり前の中国は離職率が高く、エクセルを用いた属人的な顧客情報の管理を組織として集約することが急務と、2016年にkintoneを導入。いまではkintoneの専任担当を置くほどまでに活用している。藤本副総経理に導入前の課題と実際の活用方法についてお話を伺いました。(取材:2017年5月)

今回は菱洋電子(上海)有限公司にお伺いして藤本副総経理にお話を聞きました。

ここ数年の半導体業界は世界的なメーカー同士による”M&Aの嵐”が吹き荒れ、業界再編が大きく進んできた。加えて、電子機器の受託生産を行うEMSといった業態が台頭し、日系大手電機メーカーも工場を持たないファブレスが規模を拡大するなど、製品の設計・製造・検査・流通販売の各分野を各社が専業で手掛ける国際的な分業体制の潮流が一段と強まっている。

そうした中、菱洋電子(上海)の半導体事業部は、日本本社の菱洋エレクトロを中核とする半導体総合商社のリョーヨーグループにおいて、日本で取り扱う半導体メーカーの中国現地での販売から中国国内で独自に開拓した部材の提案・販売を担っている。主な顧客である日系企業が海外で製品を量産する上で必要とする半導体や電子部品の調達を、「ここ中国で顧客と仕入先との間でお互いのギャップを埋めてコーディネートする」(藤本副総経理)のが重要な役割だ。

現在、主要顧客の日系企業は60社、中国での仕入れ先は約5社にのぼり、常時取り扱う半導体と電子部品の型番は実に600種類を超える。「お客様の製品の中国における増産や減産に関する正しい情報をしっかりとキャッチし、一方で弊社が仕入れて販売する半導体と電子部品の仕様や材料、生産関連の設備などの変更に関する情報や生産中止といった情報を漏れなく管理して、双方の最新の状況を常に把握して伝達する必要がある」と、藤本副総経理は商社としての自社の役割について説明する。とはいえ、口を開けて待っていても、顧客の増産や減産に関する情報がリアルタイムで入ってくるわけではない。「日本本社と密に連携して、日本のお客様と現地の情報を常に収集するリレーションが非常に重要」(藤本副総経理)。

半導体事業の業績は顧客の量産計画に左右される傾向が強いものの、菱洋電子(上海)の売上は着実に伸長し、ピークの2014年にはICT関連製品の事業も合わせて全社の売上は70億円に達した。しかし、事業規模が拡大し、それに伴い人員も増え、様々な業務が複雑になるに従って、いかに社内の情報を効率的に管理し、業務に関する属人的なナレッジを組織として一元的に構築するかが課題として浮上してきたという。

菱洋電子(上海)有限公司

副総経理の藤本高司氏

「日本に比べると中国はキャリア形成のためのジョブホッピングが一般的。離職するスタッフが属人的に情報を抱えていては業務の継続性に支障をきたす」。藤本副総経理はkintoneを導入する動機として、直面した課題と危機感についてこう振り返る。前述のとおり、菱洋電子(上海)には顧客と仕入先の間に立ち、それぞれの状況を把握し、情報として管理することが求められる。「例えば、半導体や電子部品といった製品は頻繁にその仕様や材料、生産設備などの変更が発生します。その情報は逐次、PCN(Product Change Notification)と呼ばれる製品変更通知としてお客様に伝え、承認して頂かなければなりません」(藤本副総経理)。

こうした通知を各担当者がメールで顧客へ送付することは、現在も変わらない。しかし、従前はそのデータが組織として一元管理できていなかったため、仮に顧客との間で製品に関する認識に齟齬が生じた場合、トラブルを回避するために各担当者がエクセルを用いてバラバラのフォーマットで管理する顧客情報や過去のメールの履歴を文字通り”ひっくり返して”情報を確認することになる。該当するスタッフが退職することを想定すると、こうしたエビデンスの管理は属人性を排し、組織として厳密に行う必要があったのだ。

PCNや生産中止のEOL(End-of-Life)といった業界特有の通知をエビデンスとして管理するだけではない。顧客に関する情報全般から膨大な製品の型番、不良品・不具合の情報、契約書の管理に至るまで、「必要な情報にすぐにアクセスできる効率的なデータ管理と、部門の隔たりを越える情報共有を同時に実現する必要があった」と説明する藤本副総経理は、「とにかく、情報管理の属人化だけは避けなければならなかった」と強調する。

そこで2016年、菱洋電子(上海)はkintoneの導入。採用の決め手について藤本副総経理は、「価格のハードルが低く、自社の業務に合わせて容易にカスタマイズができること」と評価している。

菱洋電子(上海)の半導体事業部には業務担当としてkintone専任の中国人スタッフを2名置いている。導入後の活用を社内で推進するとともに、現在ではkintone上のアプリケーションの作成を全て任せている。導入に際して苦労した点について業務部の董経理は、「エクセルで管理していた従来のデータをkintoneへ移行する際、担当者毎に異なるデータの仕様を揃えて統一する必要があった」と振り返る。しかし、それ以外は、「それぞれの部門が必要だと感じている情報共有が容易に実現できるため、kintoneを活用した新しい管理方法に大きな抵抗はなかった」(董経理)という。

半導体事業部がkintoneを活用して管理する情報は多岐におよぶ。むしろ、事業部として取り扱うデータのほぼ全てをkintoneで管理しているといっても過言ではない。それは各アプリケーションで管理する情報の項目の多さについても言える。例えば、顧客情報では企業名や住所、連絡先といった一般的な項目に加え、半導体や電子部品の輸入時に必要な情報であるメーカー名や型番、HSコード、中文品名、さらに取引通貨やインボイスの送付先、増値税発票の発行情報といった財務関連の情報を網羅している。顧客側の窓口の情報に関しても、これまで接点を持った相手方の氏名や部門、役職、メールアドレスなどの情報を複数登録し、「特定の担当者以外でも顧客に関するあらゆる情報に素早くアクセスできる」(藤本副総経理)ようになっている。

顧客情報を管理するアプリ「客先情報」では営業や業務、財務などの各部門が必要な情報を一元的に管理している。

また、従来のエクセルによる顧客情報は営業部門だけがデータを登録して活用していた。それがkintone導入を境に、「業務部門で先にキャッチしたお客様の生産に関する情報や問題等、外出先の営業担当がメールで送ってくる基本情報の変更などを私たちが更新し、部門間を横断して情報を活用できるようになった」と業務部の毛主任は説明する。営業部門と業務部門がお互いに持つ“部門の情報”を“組織の情報”として共有する体制が生れたのだ。

菱洋電子(上海)有限公司

半導体事業部 業務部経理の董倩雯氏

菱洋電子(上海)有限公司

半導体事業部 業務部主任の毛晨氏

さらに、課題の一つであったPCNやEOLといった通知のエビデンス管理においては、担当者が顧客へ送付したメールをファイルとしてkintoneに登録することで、通知漏れを防ぐとともに顧客とのトラブルを未然に防止するデータとして役立てている。さらに、取引上の問題が発生するケースを想定し、kintone導入前はハードコピーだけで保管していた契約書の必要な部分をデータ化して管理し、リスクマネジメントの一環としても活用している。

契約書の中国語原文と日本語訳の両方をkintoneで保管するだけではなく、契約書内のリスクに関わる記載の部分を「リスク内容」という項目で抜き出して管理している。

「導入前は紙とメールで行っていた社内のワークフローも、現在は全てkintoneで完結しています。決裁や承認するマネジメント層は出張が多いため、インターネット環境さえあれば、いつでもどこでも確認できることで業務の効率化が図れました」(藤本副総経理)。定型フォーマットがある見積書や精算書などは、kintoneの連携サービス「プリントクリエイター」を活用して、kintoneのアプリケーションに登録したデータをそのまま帳票レイアウトに利用して出力している。

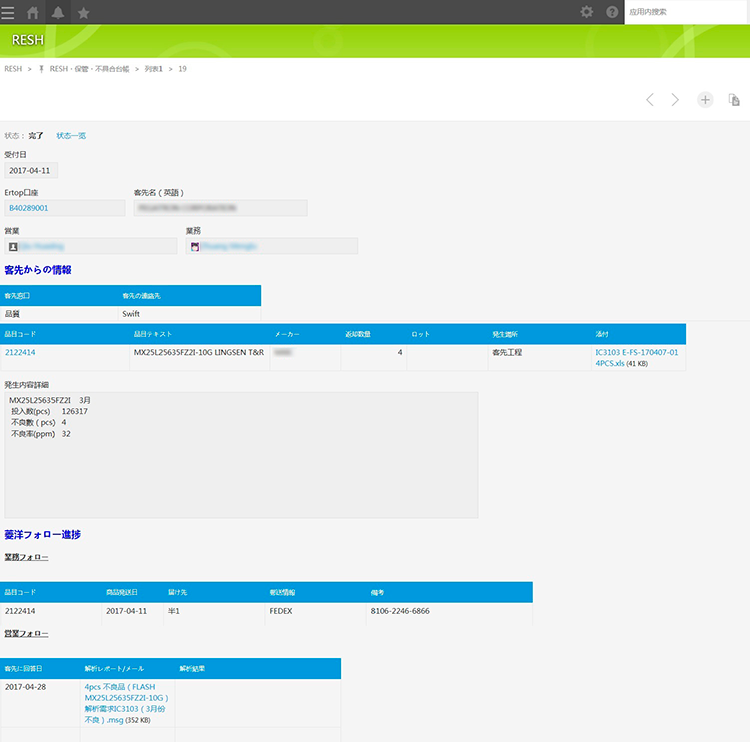

顧客や案件毎のステイタスに対するアクションを記録したアプリ「アクションアイテム」。営業会議で共有される情報に対して、適切な対応やアクションを議論して記録し、その進捗を追えるようにしている。

輸出入の際に商品を分類するHSコードも全てkintoneで管理している。

故障品や不具合のあった商品に関する情報は、仕入れ先へ返送した配送関連の情報も記録する。

上海で導入し、その活用が定着しているkintone。その有効性から他の海外拠点でも導入・活用しようという試みがすでに始まっている。「同じ中国の拠点の大連、そして東南アジアのシンガポールとタイのそれぞれの現地法人に横展開し、ゆくゆくは海外拠点全てで利用できるようになれば」と藤本副総経理はkintoneを高く評価する。

今後の半導体の事業展開では、「メーカーを襲う淘汰の波が、いずれ商社にも訪れる。業界を取り巻くビジネス環境は厳しさを増す」とシビアな見方を崩さない藤本副総経理。しかし、その一方で「あらゆるモノがインターネットにつながるIoTの世界では、リョーヨーグループが手掛ける半導体・電子部品とICT関連製品のいずれもが重要な要素になります。全社のスローガンである『”全てがつながるスマート社会”に感動を与えるソリューションパートナー』を目指して、中国でも事業部間で連携してお客様の生産性を向上するソリューションを提供していきたい」と力強く語ってくれた。